Réglementation et évaluation des risques

En complément des dispositions réglementaires applicables en matière de prévention des risques dus aux rayonnements ionisants, des dispositions spécifiques s’appliquent au radon.

Domaine d’application

Les dispositions réglementaires spécifiques prévues notamment par le Code du travail s’appliquent dès lors que les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû au radon géogénique (provenant du sous-sol). Elles concernent notamment :

- les activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée des bâtiments ;

- certains lieux de travail spécifiques, dont la liste et les dispositions particulières applicables sont définies par un arrêté du 30 juin 2021 modifié.

Niveau de référence

Le niveau de référence correspond à une activité volumique de 300 Bq/m3 en moyenne annuelle. Il correspond à un niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l’exposition de travailleurs au radon. Il ne constitue pas pour autant une valeur limite d’exposition.

Évaluation des risques

L’évaluation des risques liés à l’exposition au radon se décompose en deux étapes :

- une évaluation documentaire visant à estimer si le niveau de référence est susceptible d’être dépassé. Elle tient compte de la configuration et de la situation des locaux et lieux de travail ;

- un mesurage si le risque de dépassement du niveau de référence ne peut être écarté.

L’évaluation des risques est menée avec l’aide du salarié compétent désigné pour s'occuper des actions de prévention des risques professionnels de l'entreprise (article L. 4644-1 du Code du travail) ou bien du conseiller en radioprotection (CRP) si l’employeur en a désigné un.

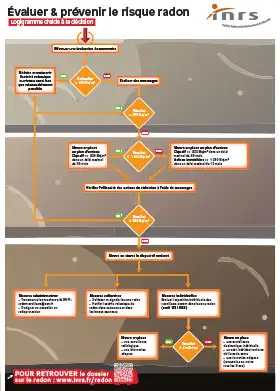

Évaluer et prévenir le risque radon : logigramme d’aide à la décision

L’INRS met à disposition un logigramme d’aide à la décision pour l’évaluation et la prévention du risque radon.

Ce logigramme fait la synthèse des étapes clés de la démarche de prévention, de l’évaluation à la mise en place d’actions de prévention et d’une surveillance individuelle, en passant par le mesurage du niveau de radon dans l’air.

Évaluation documentaire

L’objectif de l’évaluation documentaire est d'estimer si le niveau de référence est susceptible d’être atteint ou dépassé. Lorsque le risque d’atteindre ou de dépasser le niveau de référence ne peut être écarté, l’employeur doit réaliser des mesurages.

Cette évaluation dépend de la typologie du lieu : local en sous-sol ou en rez-de-chaussée de bâtiments, ou lieu de travail spécifique.

Locaux en sous-sol ou en rez-de-chaussée de bâtiments

Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre en compte la zone à potentiel radon.

Trois zones à potentiel radon ont été définies à l’échelon communal en fonction des flux d’exhalation du radon géogénique. Ces zones traduisent le risque de présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments.

Chaque commune du territoire national a été classée parmi ces trois zones (arrêté du 27 juin 2018) en fonction des critères suivants :

- zone 1 : communes localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles ;

- zone 2 : communes localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers (cavités naturelles, failles…) peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;

- zone 3 : communes qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations.

Une carte interactive disponible sur le site de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) permet d’identifier facilement la zone à potentiel radon de chaque commune.

En complément de l’identification de la zone, peuvent être recherchées :

- d’éventuelles particularités locales (construction sur des failles, des résidus miniers…) à l’aide de la carte interactive du site géorisques ;

- l’existence de mesurages antérieurs réalisés au titre des dispositions applicables à certains établissements recevant du public (ERP).

Le potentiel radon de la commune ne suffit pas à lui seul pour conclure à l’absence de risque d’atteindre le niveau de référence. Dans les bâtiments, les caractéristiques liées à la configuration et à l’utilisation des locaux doivent être pris en compte :

- locaux peu ou pas ventilés ou rarement occupés ;

- sol en terre battue ;

- mise en dépression du local ;

- présence de sources de chaleur ;

- passage de gaines techniques et de canalisations ;

- présence d’eau en quantité importante (dégazage du radon contenu dans l’eau)

- …

Les retours d’expérience montrent que certains locaux de travail situés dans des communes en zone 1 dépassent le niveau de référence. Parmi les locaux concernés, on peut citer :

- les locaux techniques ;

- les chaufferies, buanderies ;

- les salles d’archives ;

- les cuisines ;

- …

En pratique, les recommandations en matière de mesurage dans les bâtiments sont les suivantes :

- zone 1 : il est recommandé de procéder à un mesurage si des caractéristiques défavorables liées à la configuration et à l’utilisation des locaux sont présentes ;

- zone 2 : il est recommandé de procéder à un mesurage si des caractéristiques défavorables liées à la configuration et à l’utilisation des locaux sont présentes ou si une particularité géologique (cavités, failles, sources d’eau souterraine…) est présente à proximité du lieu de travail ;

- zone 3 : il est recommandé de procéder systématiquement à un mesurage du radon sauf si d’autres éléments de l’évaluation mettent en évidence l’inutilité de le réaliser (mesurages existants…).

Lieux de travail spécifiques

Les galeries souterraines, grottes, ouvrages d’art enterrés ou partiellement enterrés, caves agricoles, lieux de résurgence d’eau sont notamment considérés comme des lieux spécifiques (voir la liste complète dans l’arrêté du 30 juin 2021 modifié).

Dans ces lieux spécifiques, l’évaluation ne tient pas compte des zones à potentiel radon. Elle repose principalement sur l’analyse de l’efficacité de l’aération naturelle ou du système de ventilation.

Évaluation par mesurages

Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels, les mesurages doivent être réalisés à l’aide d’un appareil de mesure intégrée du radon, à lecture différée. Cet appareil doit être fourni et analysé par un organisme accrédité.

Les appareils disponibles en France sont des détecteurs solides de traces nucléaires (DSTN). Il existe deux types de DSTN : « ouverts » et « fermés ». Les DSTN « ouverts » peuvent être utilisés dans le domaine tertiaire. Il est néanmoins recommandé d’utiliser des DSTN « fermés », notamment dans les lieux de travail à atmosphère empoussiérée ou humide. En tout état de cause, il convient d’utiliser le même type de détecteur pour l’ensemble des mesures effectuées dans un même lieu de travail.

Les DSTN sont disponibles pour un coût modeste auprès des fournisseurs accrédités suivants :

- Agade,

- Eurofins,

- Pearl,

- Radonova.

D’une manière générale, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesurages, il est recommandé :

- de placer les DSTN entre 1 m et 2 m du sol, en laissant un espace libre autour d’eux de façon à ce que la mesure soit représentative de l’atmosphère du local ;

- de veiller à ce que le DSTN demeure éloigné de toute source de chaleur, de zones de passage, d’une bouche de ventilation, d’ouvrants et de tout risque d’aspersion d’eau ;

- d’informer les personnes travaillant dans les locaux (y compris le personnel d’entretien) de la présence des DSTN afin d’éviter tout dommage ou déplacement pendant la durée du mesurage ;

- d’identifier chaque DSTN sur un plan ;

- de mettre le DSTN en position mesurage et noter la date de pose ;

- de mettre le DSTN en position fermée à l’issue du mesurage et noter la date de retrait ;

- de retourner les DSTN auprès du fournisseur pour analyse.

Il est essentiel de bien préciser les dates de pose et de dépose de chaque DSTN sur le document à retourner ainsi que les éléments demandés par le fournisseur pour leur analyse.

Dans un bâtiment

Dans un bâtiment, les mesurages doivent être réalisés de préférence pendant la période froide (octobre à avril en France métropolitaine). En effet, il s’agit généralement de la période de chauffe, durant laquelle les fenêtres sont le moins souvent ouvertes et le niveau d’exhalaison de radon dans l’air intérieur est le plus important du fait de la convection. La durée du mesurage doit être de deux à trois mois minimum.

Le résultat du mesurage peut être comparé directement avec le niveau de référence réglementaire (300 Bq/m3 en moyenne annuelle).

Dans un lieu spécifique

Compte tenu des variations importantes des niveaux d’exhalation dans les lieux spécifiques, il est recommandé de procéder à deux mesurages du radon : un en période hivernale et un en période estivale.

La moyenne des résultats des mesurages sur chaque période doit être comparée avec le niveau de référence réglementaire (300 Bq/m3 en moyenne annuelle).

En tout état de cause, la période de mesurage doit correspondre à une période de présence effective des travailleurs dans les lieux de travail.

Les techniques de mesurage du radon dans l’air

Différentes techniques de mesurage existent. Le choix dépend notamment du type de lieu et de la configuration des locaux.

La mesure en continu

La mesure en continu permet de déterminer l’activité volumique de radon dans un délai court et d’en connaître les variations temporelles. Ainsi, elle peut être mise en œuvre afin d’évaluer dans un premier temps l’efficacité des moyens de réduction de l’activité volumique de radon mis en œuvre.

Dans le cadre de la première vérification périodique, elle peut être utilisée dans un premier temps pour mesurer l’activité volumique de radon dans les locaux attenants à une zone radon. Cependant, cette mesure devra obligatoirement être complétée par un mesurage à l’aide d’un détecteur solide de traces nucléaires (DSTN) (voir partie « Vérifications périodiques » de la rubrique « Mesures de prévention » de ce dossier).

Elle peut également être utilisée pour effectuer une surveillance en continu de l’activité volumique de radon dans une zone radon lorsque les travailleurs y sont présents ainsi que pour réaliser les vérifications périodiques réglementaires.

Dans le cadre de l’évaluation individuelle préalable, elle peut être utilisée en complément des mesurages réalisés à l’aide de DSTN afin de déterminer plus précisément l’activité volumique de radon dans un lieu ou un local de travail pendant la période d’occupation prévue par des travailleurs.

Cas particuliers :

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une zone radon intermittente lors d’opérations (travaux, maintenance, chantiers…), l’appareil de mesure en continu de l’activité volumique de radon doit permettre une lecture directe.

Dans les lieux spécifiques, elle peut être mise en œuvre en tant que dispositif d’alerte selon les modalités décrites dans l’arrêté du 30 juin 2021 modifié (voir rubrique « Actions de prévention » de ce dossier dans la partie « Dispositif d’alerte »).

La mesure intégrée

La mesure intégrée permet de mesurer l’activité volumique moyenne du radon (à l’aide d’un DSTN par exemple) ou l’énergie alpha potentielle volumique moyenne (EAPv) de ses descendants à vie courte dans l’air sur des périodes comprises entre quelques jours et un an.

La mesure ponctuelle

La mesure ponctuelle permet d’obtenir, sur une courte période, l’activité volumique du radon ou l’EAPv de ses descendants à vie courte à la suite d’un prélèvement localisé dans l’atmosphère de travail. Cette méthode permet notamment d’identifier les voies d’entrée et de transfert du radon dans un bâtiment

Mesures de prévention

Les mesures de prévention sont essentiellement d’ordre collectif (étanchéité, ventilation).

Si l’activité volumique de radon est supérieure au niveau de référence de 300 Bq/m3, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures de prévention et établir un plan d’actions. Si l’activité volumique de radon est inférieure ou égale à 300 Bq/m3, l’employeur n’est pas tenu d’appliquer les mesures de prévention spécifiques. Toutefois, en application des principes de prévention et de radioprotection, il convient de réduire l’exposition des travailleurs au plus bas que raisonnablement possible d’atteindre.

L’employeur met en œuvre sans délai les premières mesures de prévention applicables. Il établit un plan d’action intégrant l’ensemble des mesures de prévention. Il dispose d’un délai de 36 mois pour tenter de ramener l’activité volumique en dessous de 300 Bq/m3 en moyenne annuelle.

Toutefois, lorsque l’activité volumique dépasse 1000 Bq/m3, l’employeur met en œuvre des mesures de réduction sans délai afin de ramener l’activité en dessous de 1000 Bq/m3 dans un délai maximum de 12 mois.

L’employeur doit s’assurer de l’efficacité de ces moyens à l’aide de nouveaux mesurages. Ces mesurages devront être réalisés dans les mêmes conditions qu’à l’origine.

Pour plus d’informations sur la nature des mesures de prévention, se reporter à la rubrique « Actions de prévention ».

Mesures en cas de dépassement persistant du niveau de référence

En cas d’impossibilité de mettre en œuvre les mesures de réduction ou d’abaisser, dans le délai maximal de 36 mois, l’activité volumique de radon en deçà du niveau de référence, l’employeur doit :

- communiquer les résultats des mesurages à l’ASNR (RadonTravailleurs@asnr.fr) ;

- désigner un conseiller en radioprotection (CRP) ;

- délimiter une zone radon et la signaler ;

- mettre en place une vérification périodique de l’activité volumique de radon dans la zone radon et dans les locaux attenants.

Pour les travailleurs amenés à entrer en zone radon, l’employeur doit :

- évaluer la dose individuelle susceptible d’être reçue sur les 12 mois à venir ;

- délivrer les autorisations d’accès à la zone radon ;

- informer les travailleurs concernés.

Délimitation de la zone radon

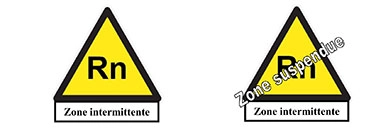

La zone radon est nécessairement délimitée par les parois du lieu ou du local de travail concerné. Elle doit être signalée à l’aide du pictogramme ci-dessous.

(Source : Guide pratique Prévention du risque radon – Direction générale du travail)

Zone radon intermittente

Si l’activité volumique de radon peut être maintenue en dessous de 300 Bq/m3 pendant toute la durée de présence des travailleurs, la zone radon peut être rendue intermittente.

Dans ce cas, l’employeur affiche une information complémentaire à la signalisation existante, afin de mentionner, de manière visible, à chaque accès à la « zone radon », que la zone est suspendue pendant le temps de l’opération. Un exemple d’information complémentaire est proposé dans l’annexe de l’arrêté du 15 mai 2024.

(Source : annexe de l’arrêté du 15 mai 2024)

Les conditions de suspension d’une zone radon intermittente sont définies selon la nature de l’activité.

Activité professionnelle régulière

Pour pouvoir suspendre une zone radon intermittente, l’employeur doit justifier par une surveillance à l’aide d’appareils de mesure en continu que l’activité volumique de radon est maintenue à un niveau inférieur à 300 Bq/m3 en présence des travailleurs.

Opération (travaux, maintenance, chantiers…)

Afin de s’assurer du maintien de l’activité volumique de radon dans l’air en dessous de 300 Bq/m3, il est nécessaire d’utiliser au moins un appareil de mesure en continu du radon permettant une lecture directe quand les travailleurs sont présents. Cet appareil doit être positionné au plus près de l’opération. Le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon doit être présent avant le début de l’opération et vérifier ponctuellement pendant l’opération que ces conditions sont respectées.

Conditions d’accès à la zone radon

L’accès à la zone radon est limité aux travailleurs ayant reçu une autorisation de l’employeur. Cette autorisation repose sur les résultats de l’évaluation individuelle de l’exposition. D’autre part, tout travailleur accédant à une zone radon bénéficie d’une information.

Désignation d’un conseiller en radioprotection (CRP)

Le CRP peut être un salarié de l’entreprise, il est alors dénommé personne compétente en radioprotection (PCR). Il doit détenir un certificat de niveau 1 dans le secteur « rayonnements d’origine naturelle » ou de niveau 2 avec de préférence l’option « sources non scellées ».

Le CRP peut aussi être une personne morale, il s’agit alors d’un organisme compétent en radioprotection (OCR) qui doit être certifié par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac.

Vérifications périodiques

Les vérifications périodiques consistent à réaliser des mesurages dans la zone radon et dans les lieux attenants afin de :

- confirmer la délimitation de la zone radon existante ;

- s’assurer que l’activité volumique de radon dans les lieux de travail attenants est inférieure ou égale à 300 Bq/m3.

Elles sont réalisées ou supervisées par le CRP.

Une première vérification périodique est réalisée à l’issue de l’identification de la zone radon. Elle peut être réalisée avec des appareils de mesure en continu du radon. Néanmoins, elle doit être validée par des mesurages à l’aide d’appareils de mesure intégrée du radon.

Les vérifications périodiques ultérieures peuvent être réalisées par des appareils :

- de mesure intégrée ;

- de mesure en continu.

Lorsque ces vérifications sont réalisées à l’aide d’appareils de mesure intégrée, un programme des vérifications doit être établi. Le délai entre deux vérifications ne peut excéder 5 ans. Dans les bâtiments, ce délai ne peut excéder un an lorsque l’activité volumique est supérieure à 1 000 Bq/m3.

En cas d’utilisation d’appareil de mesure en continu, l’employeur doit s’assurer que le mesurage est réalisé lorsque les travailleurs sont présents dans la zone.

Évaluation individuelle de l’exposition

Cette évaluation est effectuée pour tous les travailleurs accédant à une zone radon. Chaque travailleur a accès aux résultats de l’évaluation le concernant.

Cette dose est calculée à partir de l’activité volumique du radon ou de l’énergie alpha potentielle volumique (EAPv) en valeur moyenne annuelle et tient compte notamment du type d’activité (majoritairement sédentaire ou non) et du temps de présence effectif passé dans la zone radon. Le calcul de la dose efficace à partir de l’activité volumique du radon nécessite la prise en compte du facteur d’équilibre dont la définition est donnée ci-après.

|

Facteur d’équilibre Chaque atome de radon qui se désintègre dans un volume d’air donne naissance, au fil des désintégrations successives, à des descendants solides à vie courte présents dans l’air. Ceux-ci peuvent être évacués du fait de la ventilation ou se déposer sur les parois, le sol ou encore les objets présents dans le lieu de travail. De fait, on ne peut pas considérer que toute désintégration d’un atome de radon va conduire à la présence de tous ses descendants à vie courte dans ce même volume. Ainsi, les descendants solides à vie courte ne sont pas à l’équilibre avec le radon gaz. Le facteur d’équilibre traduit ce déséquilibre. Il permet de calculer la dose efficace (qui est liée aux descendants à vie courte) à partir d’une mesure d’activité volumique de radon.

|

Des facteurs d’équilibre moyens sont donnés dans le guide ASNR / Ministère du Travail « Guide pratique. Prévention du risque radon » (voir tableau ci-après). Cependant le facteur d’équilibre réel dans un lieu de travail peut varier et différer du facteur d’équilibre moyen correspondant aux caractéristiques du lieu. Dans ce cas, il est recommandé de mesurer l’EAPv afin de s’affranchir de l’approximation liée au choix par défaut du facteur d’équilibre moyen et de calculer la dose le plus précisément possible.

| Type de lieux de travail | Facteur d’équilibre habituel |

|---|---|

| Secteur tertiaire avec système de ventilation classique (bureaux…) | F = 0,4 |

| Activités extractives souterraines avec ventilation mécanique puissante (mines…) | F = 0,2 |

| Cavités souterraines avec aération naturelle (grottes…) | F = 0,4 |

| Ateliers, locaux techniques avec empoussièrement important | F = 0,8 |

Le résultat de l’évaluation doit être communiqué au médecin du travail si la dose susceptible d’être reçue en lien avec le radon est supérieure à 6 mSv/an.

Un outil d’aide au calcul de la dose prévisionnelle reçue par les travailleurs en zone radon, réalisé par l’INRS et l’ASNR, est mis à disposition sur le site de l’INRS

Information et formation des travailleurs

Les travailleurs accédant en zone radon bénéficient d’une information concernant le risque radon. Ceux dont la dose due au radon peut dépasser 6 mSv/an reçoivent une formation spécifique.

L’article R. 4451-58 du Code du travail précise leurs contenus : origine, effets sur la santé, augmentation du risque de cancer broncho-pulmonaire surtout en cas d’association avec le tabagisme, moyens de prévention…

Surveillance dosimétrique individuelle

Les travailleurs dont la dose préalablement évaluée est susceptible de dépasser 6 mSv sur 12 mois glissants font l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle de leur exposition au moyen d’un détecteur actif à lecture différée adapté.

Exploitation des résultats

Le médecin du travail détermine la dose efficace à partir des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle et l’enregistre dans le système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (Siseri).

Le calcul de la dose est effectué selon les modalités prévues à l’arrêté du 16 novembre 2023 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

Il n’y a pas de classement des travailleurs au titre du radon exclusivement. En revanche, la valeur limite d’exposition professionnelle de 20 mSv/an pour l’organisme entier reste applicable, et la dose reçue en lien avec l’exposition au radon s’ajoute aux doses liées à d’autres sources d’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants le cas échéant.

Accès aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle

Le CRP a accès à la dose efficace et aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe et à l'exposition au radon.

Le travailleur a accès à l’ensemble des données dosimétriques le concernant.

Suivi de l’état de santé des travailleurs

Les travailleurs dont la dose peut être supérieure à 6 mSv/an bénéficient d’un suivi individuel renforcé (SIR). Ce suivi comporte un examen médical d’aptitude, effectué par le médecin du travail avant l’affectation au poste de travail et renouvelé au moins tous les 4 ans (le médecin du travail décide de la fréquence). Une visite intermédiaire effectuée par un professionnel en santé au travail (médecin, collaborateur médecin, interne, infirmier) est réalisée au plus tard 2 ans après l’examen médical d’aptitude.

Les modalités de la surveillance post-exposition et post-professionnelle sont décrites dans la rubrique « Suivi de l’état de santé des travailleurs » du dossier Rayonnements ionisants.

Pour en savoir plus

-

Fiche 10/2025 | ED 4322

-

Dépliant 07/2025 | ED 6373

-

Article de revue 12/2019 | QR 142

Réponse de l'INRS à la question suivante : Comment se fait l'évaluation du risque ?