Actions de prévention

Les techniques visant à diminuer l’activité volumique de radon reposent sur deux grands principes :

- limiter la pénétration de radon dans le bâtiment ;

- favoriser l’élimination du radon présent dans le local.

La limitation de la pénétration du radon dans le bâtiment repose sur le traitement du soubassement et sur l’amélioration de l’étanchéité de l’interface entre le bâtiment et son sous-sol. L’élimination repose sur la mise en place d’une ventilation ou sur l’augmentation du taux de renouvellement de l’air intérieur.

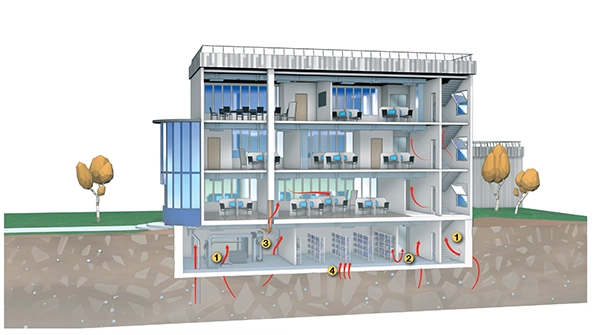

© J-A. Deledda/INRS/2020

Voies de pénétration du radon dans un bâtiment : fissures (1), interstices entre les parois (2), passages de canalisations (3) et porosité des parois (4)

Aération et assainissement

Dans un premier temps, il convient de rappeler qu’il est obligatoire d’assurer le renouvellement de l’air dans les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ce renouvellement de l’air peut être réalisé par ventilation mécanique ou par ventilation naturelle permanente.

À noter toutefois que la mise en place d’un système de ventilation mécanique est obligatoire dès lors que le volume par occupant est inférieur à :

- 15 m3 pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

- 24 m3 pour les autres locaux.

Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, l’article R. 4222-6 du Code du travail prévoit un débit minimal d'air neuf à introduire par occupant tel que fixé dans le tableau ci-dessous.

|

Désignation des locaux |

Débit minimal d’air neuf par |

|

Bureaux, locaux sans travail physique |

25 |

| Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion |

30 |

|

Ateliers et locaux avec travail physique léger |

45 |

|

Autres ateliers et locaux |

60 |

Selon l’article R. 4222-6 du Code du travail

D’autre part, l’employeur doit maintenir l’ensemble de l’installation de ventilation (naturelle ou mécanique) en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement la vérification afin de garantir le maintien de son efficacité.

Le respect de ces dispositions réglementaires est un préalable qui permet de réduire la concentration de radon dans l’air intérieur.

Actions simples de prévention de premier niveau

Les techniques de réduction de l’activité volumique de radon ont des niveaux de complexité variables et une efficacité qui dépend des caractéristiques du bâtiment, de l’importance de l’activité volumique et des voies d’infiltration du radon.

Exemples d’actions de premier niveau pour diminuer l’activité volumique de radon dans un bâtiment

- Aération régulière des locaux

- Vérification de l'état et de l’efficacité de la ventilation existante (naturelle ou mécanique) et correction des éventuels dysfonctionnements (obturation des ouvertures d’entrée et sortie d'air, encrassement, défaillance de ventilateurs…)

- Amélioration de l’étanchéité des voies d’entrée et de transfert qui apparaissent faciles à colmater (fissures dans les planchers et murs, trappes, passages de canalisation…)

- Amélioration de l’aération naturelle du soubassement

Actions de prévention plus conséquentes

Dans le cas où l’activité volumique de radon est importante ou lorsqu’en dépit de la mise en œuvre d’actions de premier niveau, elle reste supérieure au niveau de référence, il est nécessaire de mettre en œuvre des actions ciblées et parfois plus conséquentes.

Diagnostic technique du bâtiment

Le choix de ces actions doit être établi sur la base d’un diagnostic technique du bâtiment dont l’objectif est d’identifier les causes précises du niveau d’activité volumique élevé et ainsi d’orienter vers les solutions adaptées.

Ce diagnostic doit être réalisé selon les prescriptions de la norme NF X46-040. Il repose sur l’analyse des paramètres et des caractéristiques techniques de l’ouvrage qui influent sur l’activité volumique de radon.

Il prend en compte, notamment, les caractéristiques du soubassement et de l’interface sol/bâtiment (sous-sol, vide sanitaire, terre-plein, mur semi-enterré…) ainsi que les caractéristiques des systèmes de ventilation et de chauffage. Il est nécessaire de tenir compte de l’impact du système de chauffage et des cycles de fonctionnement sur l’activité volumique de radon (asservissement à la présence d’une personne, au taux d’humidité…).

Mesurages complémentaires

Afin de mettre en place des actions ciblées, notamment pour corriger des défauts d’étanchéité ou de ventilation, des mesurages complémentaires peuvent être réalisés afin d’identifier les voies d’entrée et de transfert du radon.

Étanchement de l’interface sol/bâtiment

L’étanchement de l’interface sol/bâtiment consiste à assurer l’étanchéité entre le bâtiment et le terrain sous-jacent ainsi qu’entre les différents niveaux de sous-sol et le rez-de-chaussée. Ces étanchements peuvent se faire de façon ponctuelle (fissures dans les planchers et murs, trappes, portes, gaines techniques, joints de dilatation…) ou par traitement de toute une surface (sols en terre battue, planchers, murs enterrés).

Augmentation du renouvellement d’air

L’augmentation du renouvellement d’air peut se faire par la mise en place d’un système de ventilation mécanique.

L’efficacité dans le temps d’un système de ventilation dépend fortement de sa maintenance. Il est donc recommandé de procéder périodiquement à sa vérification et au nettoyage des filtres et ouvertures d’entrée/sortie notamment.

Description de trois systèmes de ventilation mécanique (VMC)

|

Type de VMC |

Principe |

|

Simple flux par extraction |

Dispositif qui fonctionne à l’aide d’un extracteur qui aspire l’air intérieur et crée ainsi une dépression L'apport d’air neuf doit se faire grâce à des entrées d'air. À noter que si les entrées d’air sont obstruées ou insuffisamment dimensionnées, le dispositif peut s’avérer inefficace voire entraîner une augmentation de la pénétration de radon liée à son aspiration via les voies d’entrée. |

|

Simple flux par insufflation |

Dispositif qui fonctionne par insufflation mécanique de l’air neuf et extraction par sorties d’air |

|

Double flux |

Dispositif qui fonctionne à l’aide d’un extracteur qui aspire l’air intérieur et d’une insufflation de l’air extérieur Un échangeur thermique permet de réchauffer l’air entrant à partir de l’air sortant et ainsi limiter les pertes énergétiques. Le réglage indépendant des débits de l’air entrant et sortant permet de gérer la pression dans les locaux. |

Le système de ventilation mécanique simple flux par insufflation est le système le plus pertinent vis-à-vis du radon. En effet, ce type de système est propice à la mise en légère surpression des locaux et permet ainsi de réduire la pénétration du radon.

À noter qu’un système de ventilation simple flux par extraction ou double flux dont le dimensionnement et le réglage entrainent une mise en dépression des locaux peut accentuer la pénétration du radon par aspiration via les voies d’entrée.

Traitement du soubassement (vide sanitaire, dallage sur terre-plein, cave)

Le traitement du soubassement permet d’agir à la source et de réduire efficacement l’entrée du radon dans les bâtiments. Il consiste soit à ventiler le soubassement par aération naturelle ou à l’aide d’une ventilation mécanique, soit à le mettre en dépression par rapport aux espaces occupés à l’aide d’un système d’extraction mécanique.

L’aération naturelle du soubassement peut être réalisée en créant des ouvertures qui devront être orientées préférentiellement vers les vents dominants. À noter que cette technique est fortement dépendante des facteurs climatiques. Pour augmenter l'efficacité de l’aération naturelle et pallier la dépendance aux conditions climatiques, il est possible de mécaniser l'extraction.

La mise en dépression du soubassement consiste quant à elle à générer dans ce soubassement une pression inférieure à celle régnant au niveau du sol des espaces occupés du bâtiment. Pour cela, l'air du soubassement est extrait mécaniquement vers l'environnement extérieur où le radon se dilue rapidement. Ces systèmes sont appelés systèmes de dépressurisation des sols (SDS).

Bien que l’application d’une seule méthode puisse s’avérer suffisante, il est parfois nécessaire d’en combiner plusieurs pour obtenir des résultats satisfaisants, notamment en cas d’activité volumique élevée.

Prise en compte du risque radon dès la conception des bâtiments

Des solutions préventives contre le risque radon peuvent être mises en œuvre dès la conception d’un bâtiment. Ces solutions sont similaires à celles qui peuvent être mises en œuvre dans un bâtiment existant. Toutefois, elles sont plus faciles à mettre œuvre, plus efficaces et moins coûteuses que lorsqu’elles sont réalisées en rénovation. Ces solutions reposent sur plusieurs principes :

- limiter la surface de contact sol/bâtiment ;

- assurer l’étanchéité de l’interface sol/bâtiment ;

- limiter les voies de transfert dans le bâtiment ;

- assurer un bon renouvellement d’air.

Étanchéité de l’interface sol/bâtiment

Les procédés d’étanchéité au radon de l’interface sol/bâtiment doivent répondre à deux objectifs : limiter les flux convectifs et diffusifs du radon circulant du sol vers l’intérieur du bâtiment. Les deux grandes familles de produits permettant de répondre à ces objectifs sont les membranes et les revêtements à base de produits liquides.

Les membranes doivent être adaptées à la typologie constructive du soubassement. Dans le cas où il est nécessaire de se prémunir contre d’autres risques (étanchéité à l’eau, traitement anti-termites), des membranes pouvant associer différentes propriétés peuvent être utilisées. Il est également possible de mettre en œuvre des produits d’étanchéité du type époxy ou polyuréthane en tant que revêtement de sol des dallages sur terre-plein ou sur vide sanitaire.

En ce qui concerne la mise en œuvre, ces travaux peuvent s’apparenter aux travaux de cuvelage, d’étanchéité à l’eau de parois enterrées et d’étanchéité à l’eau de toitures terrasses.

Étanchéité des réseaux

Dans un premier temps, il convient de limiter le nombre de traversées des réseaux (fluides, électricité, gaz…) dans le dallage afin de réduire les voies d’entrée et de transfert du radon dans le bâtiment. Au niveau des traversées de réseaux, l’étanchéité peut être réalisée à l’aide de mastic (polyuréthane) ou de mortier de ciment à base de résines. L’intérieur des gaines et fourreaux pourra également faire l’objet d’une étanchéification.

Ventilation

La ventilation doit être correctement conçue et mise en œuvre afin de respecter les débits minimaux d’air neuf prévus par la réglementation en vigueur. Dans le cadre de la problématique radon, il est recommandé de privilégier une ventilation mécanique par insufflation ou une VMC double flux déséquilibrée afin de maintenir les locaux en légère surpression. En effet, il est important d’éviter d’augmenter la dépression naturelle du bâtiment qui peut accroître la pénétration du radon par aspiration.

Mesures en direction des travailleurs

Mesures organisationnelles

Dans une situation d’exposition donnée, la dose susceptible d’être reçue est directement proportionnelle à la durée d’exposition. Ainsi, il est important de limiter le temps de présence dans une zone radon par les actions suivantes :

- rationaliser les interventions ;

- préparer toute intervention ;

- améliorer l’ergonomie du poste et des circulations

Équipement de protection individuelle

L’exposition au radon provient essentiellement de l’inhalation de ses descendants solides.

En complément des mesures de prévention collectives mises en œuvre, il est possible d’utiliser un appareil de protection des voies respiratoires. L’utilisation d’un appareil équipé d’un filtre de classe P3 (haute efficacité) permet de limiter la pénétration dans les voies aériennes des descendants solides du radon présents dans l’air.

Compte tenu des contraintes potentielles liées au port d’un appareil de protection des voies respiratoires, il est nécessaire de s’assurer que ce dernier soit adapté au porteur et ne soit pas source de gêne ou d’inconfort. D’autre part, la durée de port doit être limitée dans le temps. En tout état de cause, il est nécessaire de solliciter l’avis du médecin du travail sur la pertinence d’une telle solution, le choix de l’équipement et la durée de port ininterrompue.

Dispositif d’alerte

Le dispositif d’alerte pour le radon est un appareil électronique de mesure en continu à lecture directe.

Dans les lieux de travail spécifiques, l’employeur équipe d’un dispositif d’alerte le travailleur ou l’équipe de travailleurs dès lors que :

- l’évaluation préalable ne permet pas de conclure à l’absence de dépassement du niveau de référence ;

- aucun dispositif de surveillance d’ambiance de l’activité volumique en radon n’est présent ;

- les interventions sont de courte durée.

Il doit être paramétré a minima pour alerter les travailleurs lorsque l’activité volumique en radon atteint ou dépasse 1 000 Bq/m3 en valeur instantanée. Tout travailleur équipé d’un dispositif d’alerte reçoit au préalable une information adaptée sur le risque radon, ainsi que sur l’utilisation du dispositif d’alerte. En cas de déclenchement du dispositif lors de l’entrée du travailleur ou de l’équipe de travailleurs dans un lieu de travail spécifique, l’activité des travailleurs n’est entreprise qu’après aération ou ventilation de ce dernier. Si l’activité volumique en radon est toujours supérieure à 1 000 Bq/m3, le travailleur ou l’équipe de travailleurs doit bénéficier d’une évaluation individuelle de leur exposition avant d’intervenir.

L’employeur met en place une procédure adaptée au cas où des dispositifs d’alerte sont mis en œuvre.

À noter que ce dispositif d’alerte ne se substitue pas à la surveillance dosimétrique individuelle.