Ce qu'il faut retenir

Le radon est un gaz radioactif naturel provenant du sous-sol géologique. Il est émis en concentration plus ou moins importante en fonction de la nature des roches (surtout des roches granitiques et volcaniques, ainsi que certains schistes). La situation géographique du lieu de travail va donc être l’un des déterminants du niveau de risque. Le radon est à l’origine de cancers broncho-pulmonaires, 3 000 décès environ lui sont attribués par an en France. Des mesures de prévention simples à mettre en œuvre permettent de réduire le risque engendré par la présence de radon dans les lieux de travail.

L’activité volumique du radon peut être plus élevée dans les parties basses des bâtiments (sous-sol et rez-de-chaussée) ou dans les lieux de travail dits « lieux spécifiques », souterrains ou partiellement enterrés comme les tunnels, les galeries techniques, les grottes…

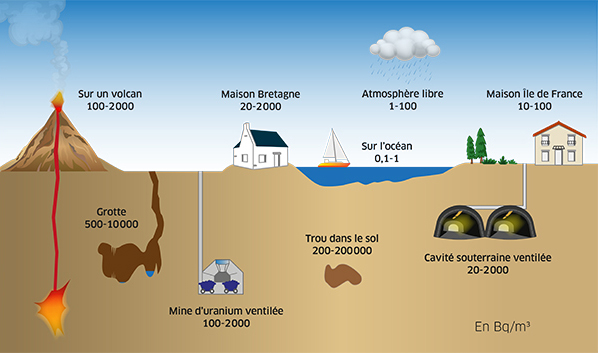

Un niveau de référence exprimé en activité volumique (activité radioactive par m3 d’air) a été défini réglementairement. Il est fixé à 300 Bq/m3 en moyenne annuelle. Il correspond à un niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l’exposition de travailleurs.

La figure ci-dessous présente quelques exemples d’activités volumiques couramment rencontrées.

© D. Savatier/INRS/2019

L’évaluation des risques professionnels liés à l’exposition au radon consiste dans un premier temps à définir s’il existe un risque de dépassement du niveau de référence. Les éléments à prendre en compte dans le cadre de cette évaluation diffèrent selon le type de lieu de travail.

Dans les bâtiments, l’évaluation des risques prend notamment en compte la situation géographique du lieu de travail ainsi que le niveau d’étanchéité du bâti vis-à-vis du sol et l’efficacité du système de renouvellement de l’air.

Dans les lieux spécifiques, l’évaluation des risques repose principalement sur l’efficacité du système de renouvellement de l’air.

Lorsque les résultats de l’évaluation concluent à un risque de dépassement du niveau de référence, des mesurages doivent être réalisés.

Si le niveau de référence est dépassé, des mesures de réduction de la concentration de radon doivent être mises en œuvre par l’employeur et un plan d’actions doit être établi. Les mesures de réduction consistent notamment à étanchéifier les voies d’entrée du radon dans le bâtiment et/ou à améliorer l’efficacité de la ventilation. Un nouveau mesurage est effectué après mise en œuvre de ces mesures correctives.

Si, en dépit des mesures de réduction mises en œuvre, l’activité volumique reste supérieure à 300 Bq/m3 au bout de 36 mois, la réglementation prévoit alors :

- l’identification d’une zone radon ;

- l’évaluation de la dose individuelle susceptible d’être reçue par les travailleurs amenés à pénétrer en zone radon ;

- la limitation de l’accès à la zone radon aux travailleurs autorisés par l’employeur ;

- la désignation d’un conseiller en radioprotection (CRP) ;

- l’information des travailleurs amenés à pénétrer en zone radon ;

- la vérification périodique de la zone radon et des locaux attenants ;

- la consultation du Comité social et économique (CSE) sur l'organisation de la radioprotection mise en place.

Lorsque l’exposition d’un travailleur est susceptible de dépasser une certaine dose annuelle due au radon (voir rubrique « Réglementation et évaluation des risques » de ce dossier, partie « Évaluation individuelle de l’exposition »), l’employeur met en œuvre :

- un suivi individuel renforcé de l’état de santé ;

- une surveillance dosimétrique individuelle ;

- une formation.

Pour en savoir plus

-

Outil Logiciel en ligne

Outil d'évaluation en zone radon de la dose prévisionnelle des travailleurs

-

Dépliant 07/2025 | ED 6373

-

Fiche 10/2025 | ED 4322