Rappels sur le radon

Un peu de physique…

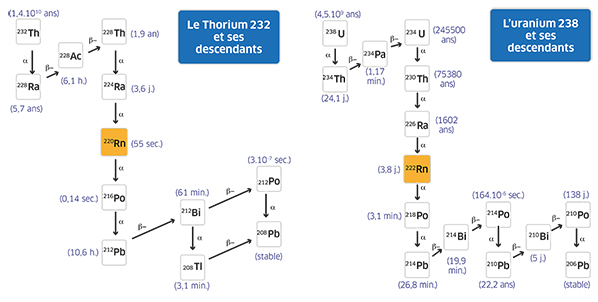

Le radon provient de l’uranium-238, du thorium-232 et de l’uranium-235, qui sont tous des éléments radioactifs (radionucléides) naturellement présents en concentrations variables dans la croûte terrestre.

Ces radionucléides se désintègrent, ce qui aboutit à la formation du radon 222, radon 220 et radon 219. Les deux premiers radioisotopes, compte tenu de leur durée de vie (période respective de 3,8 jours et 55 secondes), ont le temps de migrer depuis le sous-sol où ils sont produits vers l’air extérieur. Le radon 219 a une durée de vie (période de 3,9 secondes) trop courte pour atteindre l’air extérieur en grande quantité et ainsi contribuer significativement à l’exposition des personnes. Seul le radon 222 est considéré dans la suite de ce dossier. Ces différents isotopes du radon vont à leur tour se désintégrer pour donner des isotopes du polonium, du plomb et du bismuth. Certains de ces radionucléides sont des éléments solides de durée de vie courte. On les appelle « descendants solides à vie courte » du radon (voir figure ci-dessous).

La désintégration du radon et de ses descendants solides donne lieu à l’émission de particules alpha, béta et de rayonnements gamma.

© D. Savatier/INRS/2019

Origine du radon 222 (Rn222) : chaînes de filiation de l’uranium 238. Entre parenthèses figure la période radioactive de chaque radionucléide.

Unités de mesure

Le becquerel (Bq) est une unité de mesure de la radioactivité qui correspond à une désintégration par seconde. 1 Bq de radon par m3 correspond à la désintégration d’un atome de radon par m³ et par seconde. C’est cette unité qui est utilisée pour le niveau de référence à partir duquel les entreprises doivent mettre en place des mesures de prévention.

Le sievert (Sv) est l'unité de mesure des doses équivalentes et efficaces, qui permet d’évaluer l’impact du rayonnement sur la matière vivante. Les valeurs limites d’exposition réglementaires sont exprimées en sievert sur 12 mois glissants.

Mode d’exposition

Compte-tenu de la nature des émissions principales du radon et de ses descendants, l’exposition externe est considérée comme négligeable.

Le radon peut entraîner un risque d’exposition interne :

- par inhalation du radon lui-même qui contribue faiblement à la dose reçue ;

- par inhalation de ses descendants solides à vie courte. Ceux-ci peuvent être libres ou fixés sur les molécules de vapeur d’eau ou de gaz présentes dans l’air, ou encore sur les aérosols atmosphériques (poussières en suspension). Ils peuvent se déposer dans l’arbre broncho-pulmonaire et entraîner ainsi une contamination interne.

D’autres facteurs jouent sur l’exposition, notamment :

- la taille des aérosols présents dans l’air ambiant sur lesquels se fixent les descendants solides du radon : des particules de petites dimensions pénètrent plus profondément dans l’arbre broncho-pulmonaire ;

- la ventilation des locaux de travail : une ventilation importante va diminuer l’activité volumique de radon, et donc la formation des descendants solides ;

- l’activité physique du travailleur : l’augmentation du débit respiratoire va contribuer à accroître l’inhalation du radon et de ses descendants.

Effets sur la santé

Le radon est émetteur de particules alpha. Il produit des descendants solides eux-mêmes radioactifs, émetteurs de particules alpha et béta, qui déposent leur énergie sur une faible distance. Par conséquent, le dépôt de descendants du radon dans les voies respiratoires constitue une exposition interne aux rayonnements ionisants et peut occasionner des lésions par ionisation au contact direct des tissus. Cette contamination radioactive expose à un risque de cancer broncho-pulmonaire. Ainsi, on attribue au radon environ 10 % des cancers broncho-pulmonaires, soit 3 000 décès par an en France (Ajrouche et al. Quantitative health impact of indoor radon in France. Radiation and Environmental Biophysics, vol. 57, n° 3, 2018). Le radon est donc la deuxième cause de cancer broncho-pulmonaire, après le tabac. Ce risque est nettement augmenté par l’association tabagisme / exposition au radon. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la présentation Risques sanitaires liés au radon et ses descendants – Klervi Leuraud, IRSN effectuées lors de la journée d’information sur le risque radon en milieu professionnel organisée par l’INRS et l’IRSN, le 6 juin 2019.